作り方・レシピ

梅干しの作り方

梅干作りは思っているよりずっと簡単。昔ながらの白干梅干を作ろう。

梅干しはたくあんや浅漬けのような漬け物より難しいのでは?出来上がるまで時間がかかるのでは?といったイメージがあるかもしれません。でも、梅干しの作り方は思っているよりずっと簡単です。

まずは、最もシンプルな「白干梅干(しらぼしうめぼし)」がおすすめです。白干梅干は梅干し作りの基本です。完熟梅が手に入ったら、ぜひチャレンジしてみてください。

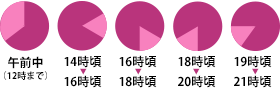

梅干し作りの時期はいつからいつまで?

梅干しを作る時期は、完熟梅の収穫時期である6月中旬から、7月上旬までになります。通常の青梅で梅干しを作る場合は、それくらいの時期になりますが、当店の塩漬け梅を使えば、8月上旬から10月下旬に梅干しを作ることが出来ます。

完熟梅を使った白干梅干の作り方

完熟梅を使った白干梅干の作り方をご紹介します。

6月の中旬~下旬に収穫した完熟梅で作ります。南高梅は実が厚く、皮が薄いので食感もよく梅干しにむいています。梅のエキス(梅酢)が出やすいよう、青い梅がある場合は1~2日熟れさせてから漬けるとよく梅酢が出ます。

梅干しの作り方❶材料を用意する

- 完熟梅

- 2kg ※青いものがある場合は追熟させる

- 粗塩

- 360g

- ビン

- 5リットル用、ふたが密封できるもの。

- 竹串

- 自然落下した完熟梅でない場合は、梅のヘタを取る必要があります。数本用意します。

- ビニール袋

- 2枚(水を入れて重しに使います)

- ザラ(南高梅の農家直送・青梅通販「紀州梅苑」センターなどにあります)

- 天日干しに使います。平らで大きめなものを

塩は精製塩ではなく、粗塩を使いましょう

梅干しを漬ける塩は粗塩(あらじお)を使います。ご家庭でよく使われている精製塩は梅干し作りには向いていません。 粗塩は粒子が粗くてしっとりとしているので、梅に塩がからみやすく、梅酢が早く上がるのでカビが生えにくくなります。

次へ

梅干しの作り方❷梅を水でよく洗います

完熟梅を丁寧に水で洗います。

ボウルに入れて水で洗います。流水で洗うのがおすすめ。洗剤やスポンジなどは使わないで手洗いをしてください。

完熟梅は収穫してそのままの状態でお届けするのでひとつひとつ、ていねいに洗うようにしてください。

次へ

梅干しの作り方❸水気を拭き取ります

水気を軽く拭き取ります。

ざるなどに揚げて水切りする程度でもOKです。

水気が多少残っているくらいの方が、梅酢がよくあがります。

次へ

梅干しの作り方❹梅を塩漬けします

水気を拭き取った完熟梅と粗塩(2/3)をビンに交互に入れていきます。梅と塩がからむように、梅をできるだけ密着させて入れていきます。

残った1/3の塩を最後に梅の上にのせます。梅を覆い隠すように塩をのせるのが理想です。

※カビ防止にはビンの底に焼酎を霧吹きで吹き付けておきます。

次へ

梅干しの作り方❺重しをします

重石の代わりにビニール袋と水を使います。ビニール袋を2重に重ねてビンに入れ、水を注ぎます。ビンのふちまでまんべんなく重みがかかるようにします。

※カビ防止に重しをした上から焼酎を霧吹きしておきます。

次へ

梅干しの作り方❻梅酢が上がるのを待ちます

梅酢は2、3日経つと上がってきます。なかなか梅酢が上がってこない場合は重しの水を増やすか、20%の塩水を足して、梅が梅酢に早く沈むようにします。

また、重しの水が浮いてい来る場合は水を増やし、梅がつぶれるような場合は水を減らしてください。梅酢に漬かった状態で1ヶ月、冷暗所に保管します。

※カビ防止には、1週間に1回程度、重しの上から焼酎を霧吹くと良いです。

次へ

梅干しの作り方❼梅を軽く水洗いします

ボウルなどの容器に水を入れ、ビンから穴あきおタマなどを使って梅をつぶさないように少しずつ取り出して、水の入った容器に移し替え、軽く流水で水洗いします。

残った漬け液(梅酢)はいろいろな用途があるので保存しておくと良いですよ。

次へ

梅干しの作り方❽天日干し1~2日目

ザラ(底が平らなもので、セイロともいいます)に一粒ずつ梅同士がくっつかないように少し梅同士の間隔を空けて並べていきます。約2日間、日当たりのよい場所に天日干しします。毎日夕方には屋内(屋根の下)に取り込みます。

天候によって異なりますが(晴れた日に干すとして)、L・2Lサイズの梅だと1.5日間、3L・4Lサイズの梅だと2日間天日干しをします。

季節柄、屋外で干しているときはにわか雨や夕立には気をつけてください。カビが発生することがあります。

次へ

梅干しの作り方❾天日干し3~4日目

2日間(L・2Lサイズは1.5日間)干したあとは、返しをします。朝屋外に干す前に、一粒ずつひっくり返して、裏側が上になるようにしてから天日干しをします。日中にひっくり返すと皮がザラにひっついて破いてしまいますので注意が必要です。返してからさらに2日干します(L・2Lサイズは1.5日)。

次へ

梅干しの作り方❿冷暗所で熟成させる

いよいよ梅が干しあがって梅干しとなりました。干しあがった梅干しはザラのまま家の中に取り込んで翌日まで置くと梅の熱もとれて皮がザラにひっつかずに離れやすくなっています。そのたと容器に移し替えて冷暗所で保存します。

ふたができる容器であれば(ほこりや虫など入る恐れのないもの)、そのまま容器に入れてOKです。

干しあがった梅をすぐに食べてもまだ熟成されていないので、塩角(塩が馴染みきっていない)があり、あまり美味しくありません。

3ヶ月以上保存すれば熟成がすすみ、じょじょに塩角が取れて日増しに旨みが増してきます。

調味梅を作る場合でも、熟成期間を置いたほうが旨みが出ます。

次へ

白干梅干の完成!

3ヶ月間そのまま熟成させれば白干梅干の完成です。この状態では塩分濃度が20%近くあるので長期間の保存が可能です。

しょっぱい梅干しが苦手な方は減塩をしてからお召し上がり下さい。白干梅干の減塩方法は下にございます。

減塩した梅干しから、シソ漬け梅干しやはちみつ梅干しなどの味付梅干しを作ることもできます。同じく下に手順を書いているので、チャレンジしてみてください。

白干梅干の塩抜き(減塩)レシピ

梅干しの塩分を控え目にして食べる方は塩抜きしてお召し上がり下さい。白干梅干800g~1kgを塩抜きする場合の手順をご紹介します。

梅干しの塩分を控え目にして食べる方は塩抜きしてお召し上がり下さい。白干梅干800g~1kgを塩抜きする場合の手順をご紹介します。

白干梅干とお湯(約40度)、5L以上の容器(ふたができるものがいいです)を用意します。ふたをするのは、湯が冷めてくると減塩効率が低下するからです。

約40度の熱さのお湯(お風呂のお湯と同じくらいの温度)3リットルに

白干梅800g~1kgを入れて塩抜きをします。

お湯が冷めてきたら水を捨て、もう一度同じく約40度のお湯を3リットル入れて塩抜きをします。

お好みの塩かげんで塩抜きをして下さい。

目安として、2Lサイズの白干梅(塩分約20%)が、7~8時間位で塩分約10%前後になります(果肉の柔らかさ、気温の高低によって異なります)。 3Lサイズの場合はプラス2時間(9~10時間)必要です。

塩抜きをした梅干しは必ず天日で表面を乾かしてから、冷蔵庫で保存して下さい。梅干しの塩分が下がると消費期限も短くなります。

白干梅干で作る味付梅干(調味梅干)のレシピ

紀州梅苑では、味付梅干(調味梅干)を作るための調味液を作っています。シソ漬け梅干しやはちみつ梅干し、こんぶ梅干しといっしょに漬けるだけで美味しい味付梅干が出来上がります。白干梅干の次はぜひ味付梅干にチャレンジしてみてください。お子さまにも人気のあま~い梅干しも作れますよ。

白干梅800g、紅(シソ漬け)調味液1リットル、もみしそ、ビニール袋(2リットル以上)、容器(3リットル以上)、ザルを用意します。

2Lサイズの白干梅を目安として、約6~7時間塩抜きをします(3Lサイズの場合は約8~9時間)。

シソ漬の調味液1リットルに対して、塩抜きした白干梅800gを入れて、調味液に浸るようにします。

容器(3リットル以上)に、ビニール袋に入れた白干梅を入れます。この状態で調味液1リットルを注ぎます(1本使い切って下さい)。

調味液を全て注いだら、袋の封をします。袋の口をゴムで縛る程度でOK。こうしておけば、まんべんなく梅が液につかります。あとはふたをして冷暗所に置いておきます。

夏で約3週間、冬では約1ヶ月で美味しいシソ漬梅が出来上がります。出来上がった梅干しはザルなどで液切りします。

表面が乾けば容器に移して、上にもみしそをお好みの量のせれば風味豊かな味わいになります。

保存方法は冷蔵庫にて保存して下さい。

余ったもみしその活用方法

あまったもみしそは、細かく刻んでおにぎりの具に、また、魚と煮たり、あえものにしたり、カラカラに干した後、細かく砕いて「ゆかり」にしたりと、いろいろとご利用いただけます。

調味液で漬ける容器は、3リットルほどの容器であればフタがないものでもかまいません。ただし、漬ける際は必ずビニール袋に入れてまんべんなく漬かるようにしてください。南高梅の農家直送・青梅通販「紀州梅苑」センターなどで販売している市販のビニール袋であれば、14号以上がおすすめ。袋の封は完全に密封してしまわなくてもかまいません。

調味液で漬ける容器は、3リットルほどの容器であればフタがないものでもかまいません。ただし、漬ける際は必ずビニール袋に入れてまんべんなく漬かるようにしてください。南高梅の農家直送・青梅通販「紀州梅苑」センターなどで販売している市販のビニール袋であれば、14号以上がおすすめ。袋の封は完全に密封してしまわなくてもかまいません。

白干梅800g、梅酢500cc、もみしそ120g、ビニール袋(2リットル)、容器(3リットル以上)、ザルを用意します(梅酢は梅干しを漬けたときの梅酢でOK)。

容器(3リットル以上)にビニール袋を入れ、袋の中に白干梅800g(減塩はしません)ともみしそ120gを交互に入れます。

その後、梅酢500ccを梅とシソが十分漬かるまで入れます。

ビニール袋をゴムで留め、容器のふたをします。容器は冷暗所に置いておきます。

漬け込んで約2ヶ月で薄紅の美しく香り豊かなシソ漬け梅干しができあがります。

梅干しが薄紅色になったら、容器から梅干しを出し、表面が乾くまで天日干しにすると、懐かしい梅本来の味わい深く、しょっぱいシソ漬け梅干しになります。

白干梅800g、琥珀(はちみつ漬け)調味液1リットル、ビニール袋(2リットル以上)、容器(3リットル以上)、ザルを用意します。

3Lサイズの白干梅を目安として、約10~11時間塩抜きします。

容器にビニール袋に入れた白干梅800gを入れます。この状態で調味液1リットルを注ぎます(1本使い切って下さい)。

調味液を全て注いだら、袋の封をします。袋の口をゴムで縛る程度でOK。 こうしておけば、まんべんなく梅が液につかります。あとはふたをして冷暗所に置いておきます。

夏で約2週間、冬では約3週間でまろやかな、美味しいはちみつ梅が出来上がります。漬けあがった梅干しはザルなどで液切りします。

表面が乾けば容器に移します。保存は冷蔵庫にて保存して下さい。

白干梅800g、胡蝶(まこぶ)調味液1リットル、昆布、ビニール袋(2リットル以上)、容器(3リットル以上)、ザルを用意します。

2Lサイズの白干梅を目安として、約7~8時間(3Lサイズの場合は約9~10時間)塩抜きします。

容器(3L以上)にビニール袋に入れた白干梅800gを入れます。 この状態で調味液1リットルを注ぎます(1本使い切って下さい)。

調味液を全て注いだら、袋の封をします。袋の口をゴムで縛る程度でOK。 こうしておけば、まんべんなく梅が液につかります。あとはふたをして冷暗所に置いておきます。

夏で約2週間、冬では約3週間で美味しいまこぶ梅干しが出来上がります。 漬けあがった梅干しはザルなどで液切りします。

表面が乾けば昆布を容器の底と、梅干しを入れたあとに上部に乗せておくと昆布の風味が良く出てよりおいしくなります。 保存方法は冷蔵庫に入れて保存して下さい。